はじめに訪れたのは、東京工科大学デザイン学部。

東京工科大学は、理工・文理・医療・芸術分野を幅広く学べる大学として、実学主義教育を掲げ、研究や開発などにおける地域連携や産学連携を積極的に行っています。ここでは、デザイン学部と教養学環が大田区と連携して実施している課外活動「大田区連携デザインプロジェクト」の様子を紹介します。

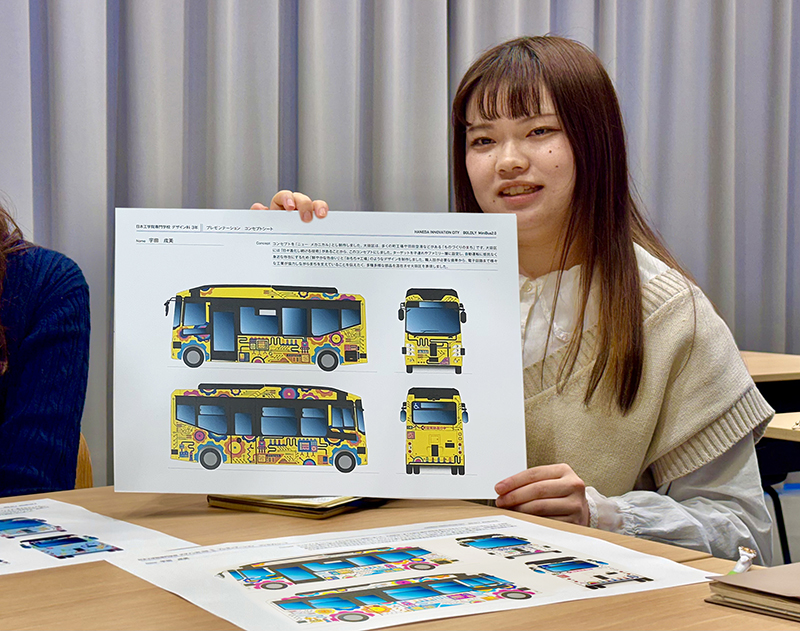

東京工科大学と大田区が行う「大田区連携デザインプロジェクト」では、地域が抱える課題をテーマに、学生たちがデザインを活用した解決策を提案します。この取り組みは、2025年度から新カリキュラムの一環として正式に授業として開講される社会連携実習に活かされるものです。

昨年度、試験的に少人数のワークショップ形式で実施した取り組みでは、学生たちの積極的な姿勢や提案が好評を得ました。この成果をもとに、2024年度は規模を拡大。8月より全16回の日程で、地域・行政と共に実社会の課題解決を目指す新たなデザイン教育の形を模索しています。

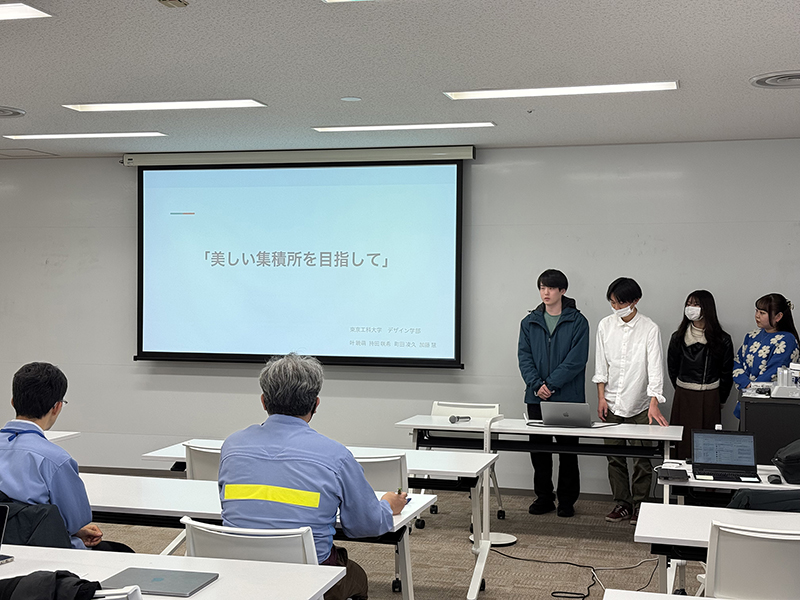

本年度のプロジェクトには、主に2年生と3年生の有志12名が参加。「地域に愛される橋づくり(建設工事課と連携)」「男女共同参画を知ってもらおう(人権・男女平等推進課と連携)」「美しい集積所をめざして(清掃事業課・蒲田清掃事務所と連携)」の3つのテーマに分かれて、プロジェクトに取り組んでいます。

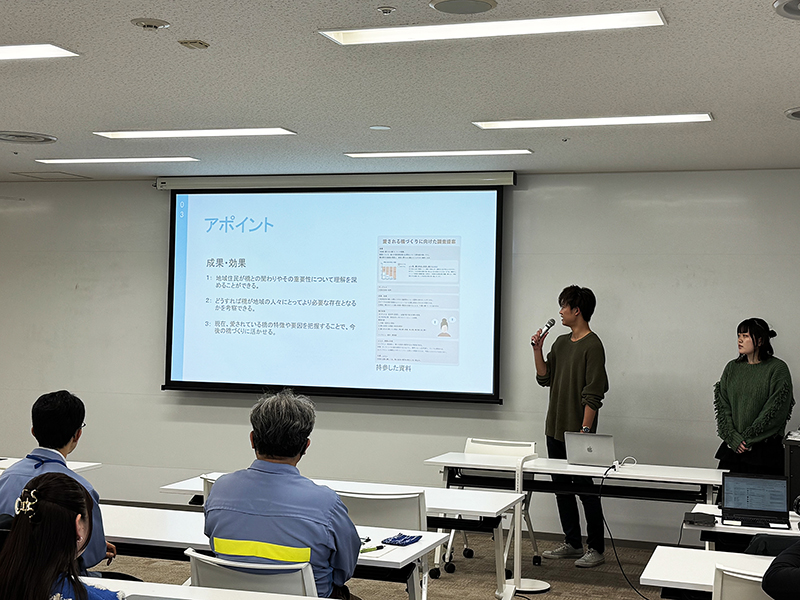

取材当日は中間発表の日で、学生たちから大田区の職員へのプレゼンテーションが行われていました。グループごとに、これまでの活動に基づいたリサーチ内容をもとに進捗状況を発表し、その後、職員との話し合いを通じて解決策の提案に向けた活動の方向性を決定しました。

「デザインは単なる表現の手段ではなく、社会の課題を解決するための手段となります。学生たちには、社会連携のプロジェクトを通じて、この本質をしっかりと理解してほしいと考えています」とデザイン学部長の

酒百宏一教授は話します。

印象的だったのは、学生たちが課題を深く掘り下げて、真剣に議論していた姿です。デザインを解決策として提案する前に、フィールドワークや住民、行政職員へのアンケート、聞き取り調査などを通じて課題をしっかりと理解します。提案した解決策が現実的かどうかを行政職員から厳しく指摘されることもありますが、そのフィードバックを受けて、解決策の提案をさらに改善していきます。

「デザインにおいて、他者と協力しながら一緒に作り上げていく『共創』のプロセスは非常に重要です。大田区の職員の皆様とのやりとりそのものが、学生にとって貴重な学びの機会となっていると感じます」(酒百教授)

学生ならではの視点が、区民サービスのさらなる向上に活かされる日が楽しみですね!

東京工科大学 デザイン学部長 酒百宏一教授

東京工科大学 デザイン学部長 酒百宏一教授

2024年度「大田区連携デザインプロジェクト」で扱ったテーマ

◇地域に愛される橋づくり(建設工事課と連携)

「橋梁」の魅力や維持・管理の重要性を地域に発信し、新たな価値を創造することを目指しています。中間発表では、学生たちは現地調査や住民へのインタビューを通じて、地域生活に密着した橋の利用や思い出を収集し、愛される橋の共通要素を分析。橋を身近に感じさせるライトアップなどの具体的なアイデアを検討しました。

現地に赴いてのフィールドワーク(上)と商店街での聞き取り調査の様子(下)

現地に赴いてのフィールドワーク(上)と商店街での聞き取り調査の様子(下)

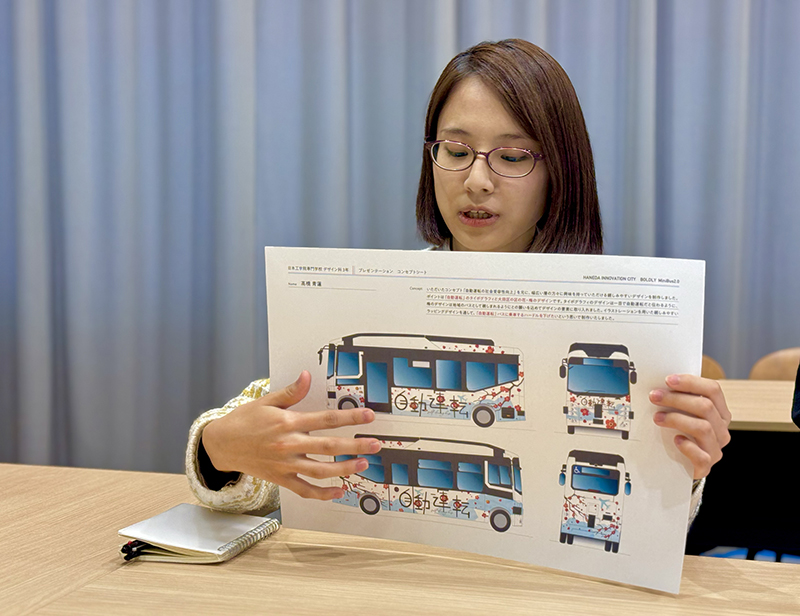

◇男女共同参画を知ってもらおう(人権・男女平等推進課と連携)

幅広い世代に「男女共同参画社会」の実現を促す周知啓発方法を検討するプロジェクトです。最終的な発表では、おおた区報「男女共同参画特集号」の内容とデザインについて、若い世代や中高年世代に親しみやすいアイデアを提案します。中間発表では、文献調査や施設訪問を通じて現状と課題を分析し、「男女共同参画」がすべての人にとって重要な課題であるという気付きを得ました。

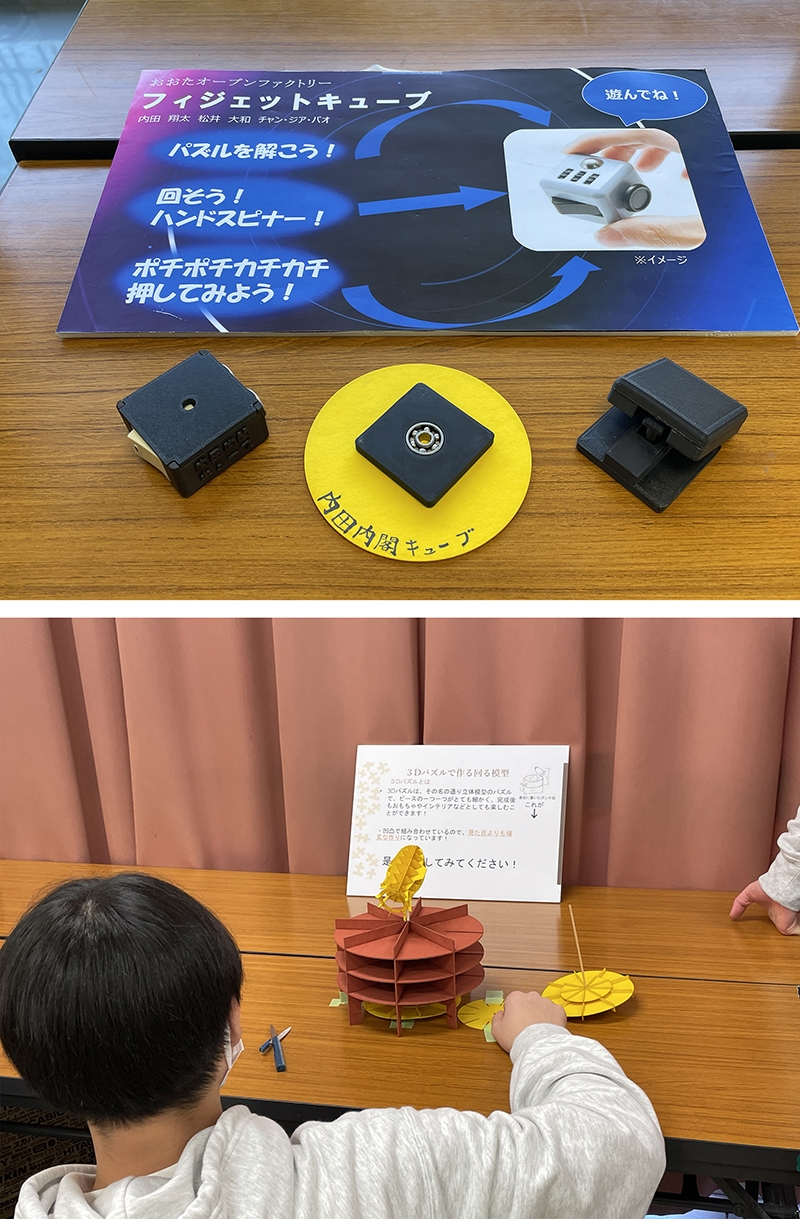

◇美しい集積所をめざして(清掃事業課・蒲田清掃事務所と連携)

ごみ集積所のマナー違反を防ぎ、地域の景観や価値を保つ手法を検討しています。中間発表では、現状の問題点を調査し、特に、文化や言語の違いのある外国人住民へのマナー周知について注目。住民間のルール共有と集積所の美化につなげるためのアイデアを検討しました。