こちらが博物館の入り口。住宅街の一角に、あたたかみのある木製の看板が掲げられています。

ではさっそく、昭和のくらしを体験しにお邪魔しまーす!

■書斎・応接間

■書斎・応接間

玄関を入ってすぐにあるのが、応接間を兼ねた書斎。建築技師であるお父さんが、限られた空間を活かして作った間取りの工夫が感じられますね。

机の上には、当時、設計に使っていた文房具が並んでいます。本棚や家具もお父さんが家に合わせて設計したものだそうで、機能的かつモダンなたたずまいが印象的です。

一角には、煙草入れ付きの灰皿が。訪れたお客様を「いっぷくどうぞ」ともてなしていた様子が目に浮かびますね。

■茶の間・台所

■茶の間・台所

奥に進むと、ちゃぶ台の置かれた茶の間があります。

ちゃぶ台の上には、当時の朝・昼・晩の食事を再現した模型の展示が。漬物が添えられていたり、お箸が一人分ずつ箸箱に入っていたり、今のこどもたちの目には新鮮な食卓の光景かもしれません。

まだテレビがないこの時代。ちゃぶ台を囲んで家族とおしゃべりするのは何よりの楽しみ。夜はちゃぶ台を片付けてから布団を敷いて、川の字になって寝ていました。家族みんなで、肩を寄せ合って暮らしてきた様子が伝わってきますよね。

茶の間の隣には、桶やすり鉢などの台所道具が並ぶ台所があります。冷蔵庫はどこにあるのかな?

実は、この木の箱が冷蔵庫! 電気冷蔵庫が普及する前に使われていたもので、上部に氷を入れると、冷気が下に降りて食品を冷やす仕組みです。氷は氷屋さんが毎日リヤカーで届けていたそうです。

ガスや水道も引かれていなかったため、裏手の土間にあるかまどに薪をくべてご飯を炊き、七輪で魚を焼き、水は井戸水を使っていたそう。暑さ寒さの中、屋外で調理をするのは相当な重労働だったはず。今では想像ができませんよね。

■座敷

■座敷

座敷は、お母さんの仕事部屋として使われていました。ここには、裁縫道具や当時の衣類が展示されています。

裁縫は、当時の主婦にとって欠かせない家事。既製品は手に入りにくかったため、家族の衣類や下着、布団などもすべて手作りしていたそうです。

女子小学生が使っていた裁縫の教科書と、実習で作っていた腹掛けも展示されていました。当時の女子教育で、裁縫が重視されていたことが伝わってきますね。

■こども部屋を再現した「2階の企画展示室」

■こども部屋を再現した「2階の企画展示室」

下宿人が暮らしていた2階は、今は企画展示室になっています。

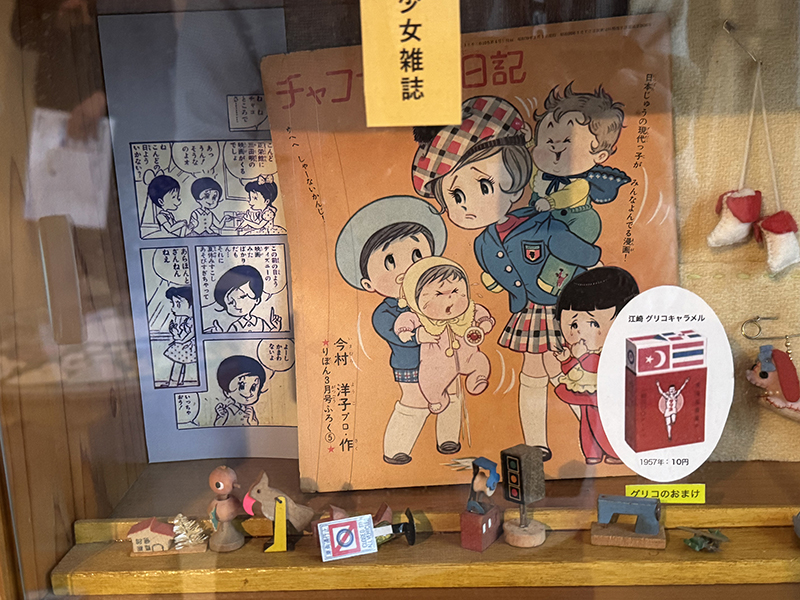

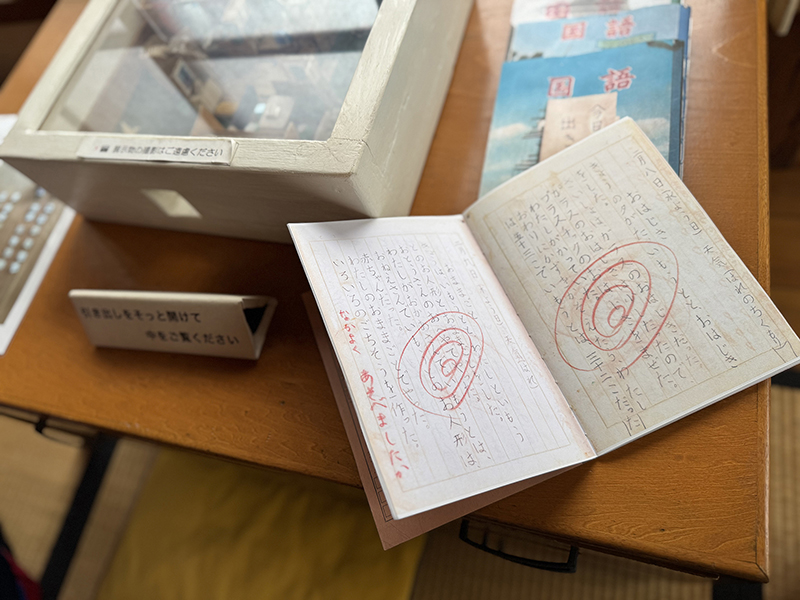

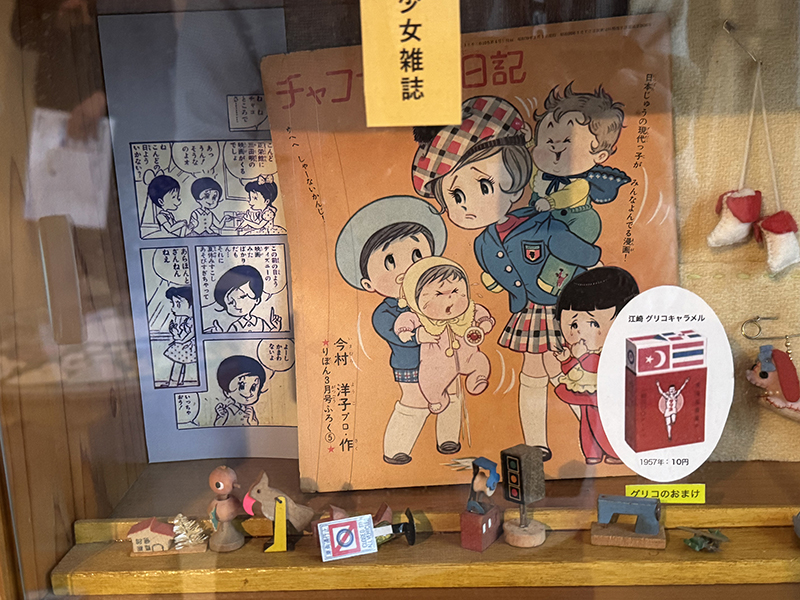

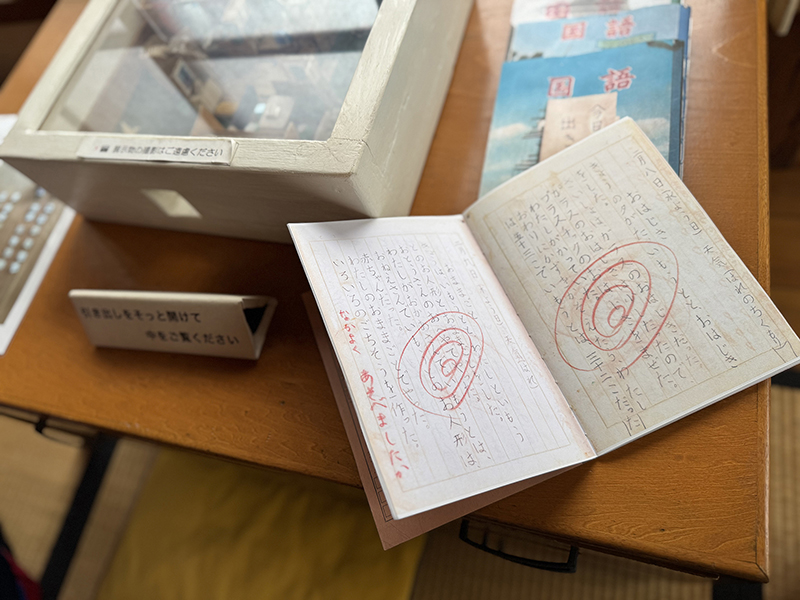

取材時の展示は『山口さんちの子ども部屋』。歴史学者・山口啓二と(村田)静子さん(静は旧字)ご夫妻のお子さんが実際に使っていたおもちゃや学習用品が展示されています。

四畳半の畳の部屋に、昭和30年代を中心とした温かみのあるおもちゃがたくさん!

着せ替え人形や雑誌の付録、お菓子のおまけ、教科書や日記帳まで。保存状態がよく、当時のこどもたちののびのびとした日常が伝わってくる展示です。

※『山口さんちの子ども部屋』の展示は2025年7月21日(月)でいったん終了(2026年4月以降に再展示予定)。2025年8月~2026年3月は『戦時下のおもちゃ』展が開催される予定です。

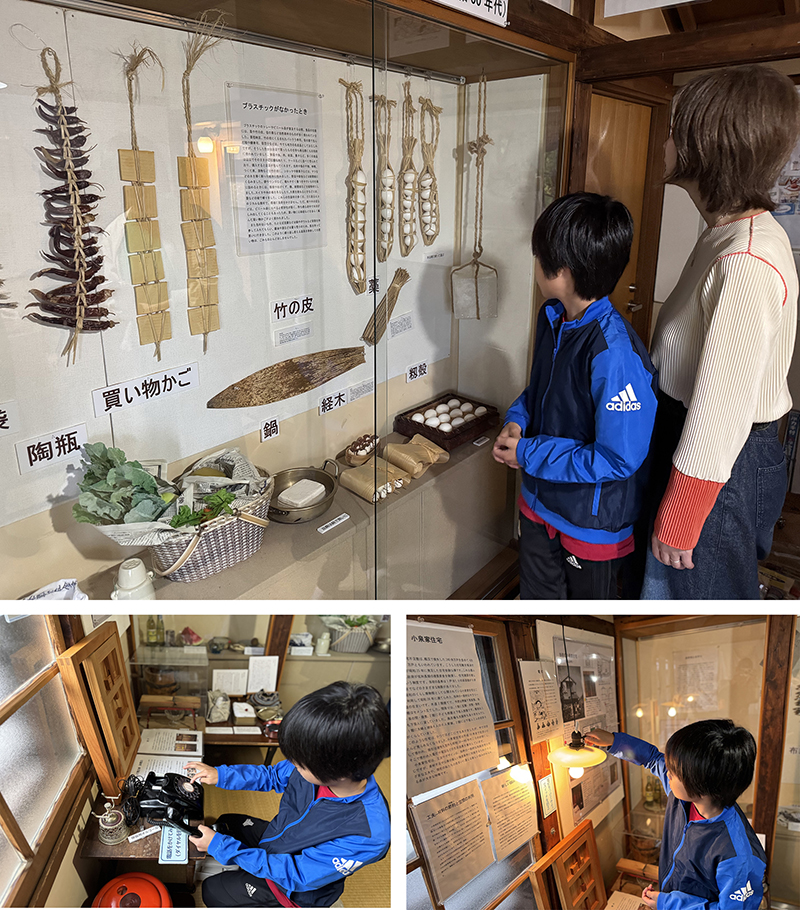

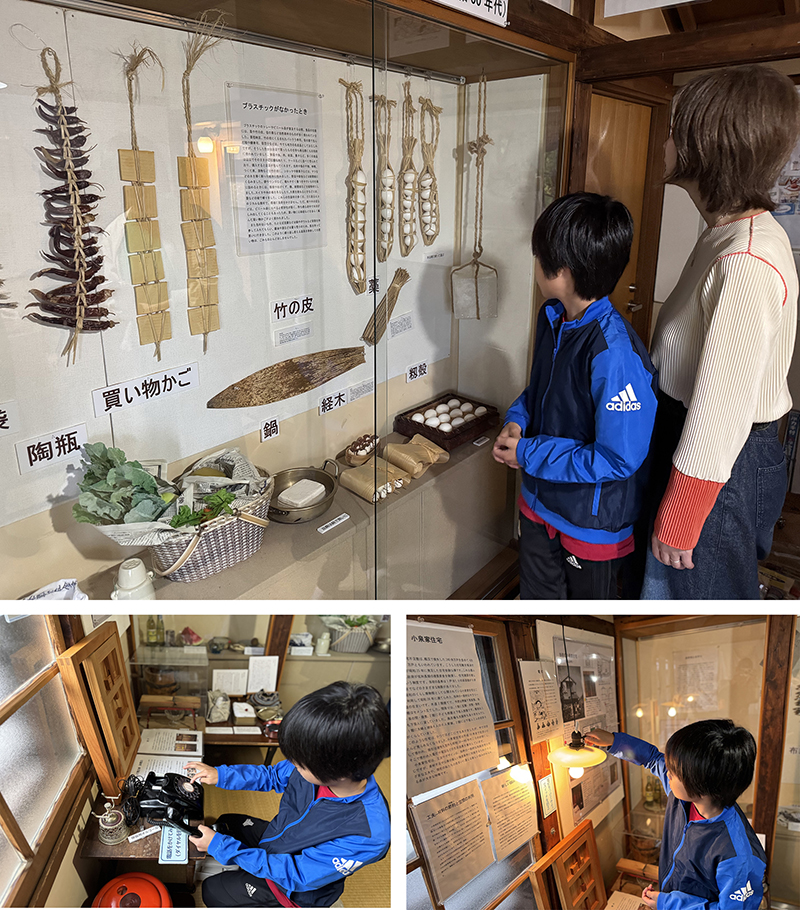

昭和の衣食住がわかる企画展

2026年3月29日(日)まで、「昭和はこんなだった~『昭和のくらしと道具図鑑』発刊を記念して」を開催中。既成品が少なく、プラスチックやビニールがなかった時代のくらしの工夫を学ぶことができる展示です。図鑑に紹介されている道具の一部を実際に見ることができます。

不定期で、昔のくらしを体験できるワークショップも開催されているので、公式ホームページをぜひチェックしてみてくださいね。

かつて畑として使われていた中庭は、今は気持ちのよいテラスになっています。食料が十分になかった昭和30年代中ごろまでは、ここで野菜を育て、鶏も飼っていたそうです。

中庭では、「井戸ポンプを使った洗濯体験」ができます。呼び水を入れてポンプを押し、手で水くみ上げる作業はこどもたちに大人気。

洗濯板に洗濯物を拡げて、石鹸を泡立てながら手でゴシゴシ! 博物館で出た実際の洗濯物を洗うので、当時の仕事をそのまま体験することが可能です。

以前訪れたあるご家族は、みんなで力を合わせて大きなシーツを洗ってくれたそうですよ!

テラスの一角には、竹馬やぽっくり、けん玉やお手玉などの昔の遊び道具もそろっていて、自由に遊ぶことができます。懐かしさにつられて、大人も夢中になってしまいそう!

中庭には、お土産を購入できるミニギャラリーも併設されています。昭和のくらしに関する書籍やセルロイド人形、着せ替え人形などの懐かしいアイテムが販売されていますので、こちらもぜひ覗いてみてくださいね。

日本が高度経済成長期に入る直前の昭和のくらしを体験できる「昭和のくらし博物館」。

今では考えられないようなくらしのなかに、「生きること」の本質を見たような気がしました。タイムスリップのような体験をしに、ぜひ親子で訪れてみてくださいね!

お話を伺った学芸員の小林こずえさん

お話を伺った学芸員の小林こずえさん